(XVII) Miércoles 15 de abril

LAS GAFAS

He comenzado a tener desconfianza de mis gafas. Conspiran contra mí, tienen el poder de auto-escamotearse, de esconderse cuando más las necesito, que es también cuando menos lo pienso. Ya sabía yo que no fue buena idea comprarlas en una calle ciega del barrio Chapinero.

Las encuentro en los sitios más inusitados y absurdos de la casa. En una maceta de barro que me regalaron en la que sembré una planta que tiene el curioso nombre de “flor del baile” o “pluma de Santa Teresa”. La mata la compré en un vivero del Jardín Botánico. Tiene un brillo blanco sin igual y huele como creo que huele la luna, la entrometida luna en creciente. ¿No saben qué aroma es el que expele la luna? Pues yo tampoco, pero sospecho que huele a flor del baile. Me parece que esta exótica planta podría también llamarse “flor de asombro”: solamente se abre a medianoche en el mes de julio, dura unas pocas horas y se apaga.

Perdón por la digresión acerca de esta flor noctámbula y bohemia, perdón porque de lo que quisiera hablar en esta nota es acerca de mis gafas.

Decía que las benditas gafas, hace poco recetadas, se me esconden. Cansado de buscarlas abro desprevenidamente la nevera y he ahí que sucede una epifanía: allí están, con sus cristales empañados junto al pimentón que me parece más rojo y quizás más ruborizado por mi torpeza. O de pronto, para mi pasmo casi humillante, aparecen en un bolsillo al ponerme un saco que no uso hace al menos unos seis o siete meses. Todo esto me llevó a pensar que mis benditas gafas sufren de un trastorno bipolar como el de un tipo al que conocí hace un prontuario de años, un hombre fronterizo que veía por un ojo pacifista a Mahatma Gandhi y por el otro guerrerista a Tamerlán, un bárbaro de leyenda célebre porque hay quienes afirman que fue nada menos que el inventor de la guerra.

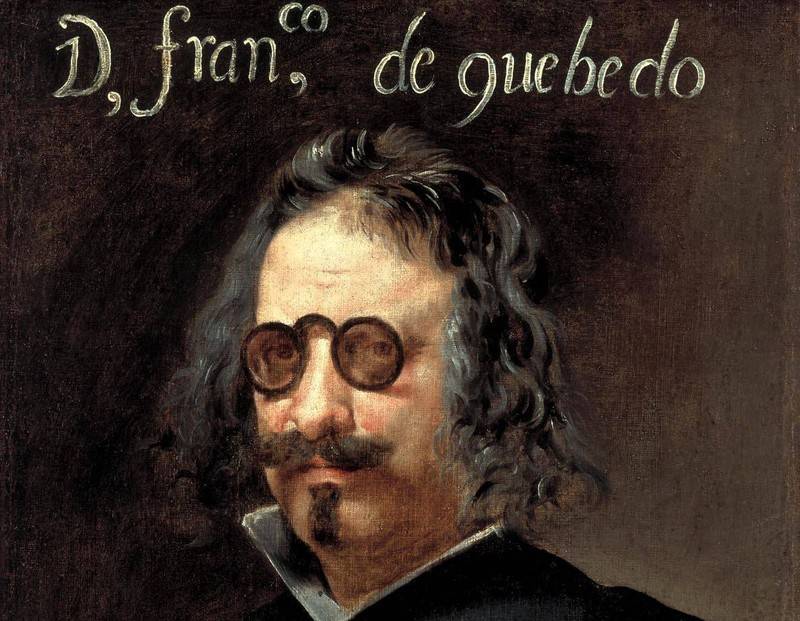

Me decidí ante la constante pérdida de mis gafas a investigar por qué diablos se me escondían esos instrumentos ópticos que van acaballados a una nariz y apoyados en todos los modelos de orejas, y que los más finos escritores llaman de forma un tanto amanerada antiparras, lentes, espejuelos o quevedos, estos últimos llamados de esta forma en honor a don Francisco de Quevedo que las usaba. Son muy singulares. No tienen patas, solamente levitan posadas en la nariz y guardan un cierto aire de nobleza. A través de ellas el detonante autor de Historia de la vida del buscón veía el mundo con sorna mientras mostraba a sus contemporáneos el cobre escondido en un siglo de oro.

¿Qué de notable encontré en mis pesquisas por el destino de mis gafas? Como lo haría un sabueso de Raymond Chandler, un experto en literatura negra nacido en la turbulenta Chicago y empecinado en buscar verdades ocultas, me encontré, repito, con otras varias preguntas.

¿Por qué las gafas desaparecían en un descuido cada vez que estaba a punto de leer a uno de esos poetas hidropónicos, sin raíces profundas, que fatigan sin tregua el impoluto papel? ¿O por qué las eché de menos después, muy poco después de ver en un noticiero a un reportero hablando al mismo tiempo de la crisis global a causa de una peste y del valor del traspaso de un notable crack del Barcelona?.

Muchas veces, cuando ya las creo perdidas del todo y estoy a punto de abandonar la búsqueda, zas, mis gafas aparecen. Quizás hayan huido de mis ojos luego de haber estado medio ojeando una revista de peluquería o la tapa blanda y vírgen de un libro de auto-ayuda. A lo mejor mis gafas se hayan vuelto más críticas que mis fatigados ojos y me temo lo peor, mucho más vivaces que mi cerebro.

Creo concluir que mis evasivas gafas sufren de algo así como de un trastorno bipolar de estirpe muy colombiana. Se han cansado de ver un país que pasa continuamente de la depresión, con o sin pandemia, a la alegría, con o sin carnaval.

Son muy mañosas mis gafas, me salen al paso en los lugares más inesperados, generalmente cuando perciben la llegada de la noche.

Y no hay nada que hacer, nada que hacer, como diría mi viejo vecino Henri Michaux.

Adenda:

En la pasada hoja del Diario de un anarco-dependiente en Cuarentena (XVI) me faltó agregar lo siguiente, algo que se me quedó por fuera del discurso: Jean Canattani afirma que la cárcel puede hacer el papel de musa o de inspiradora y que resulta sin duda un lugar propicio para la introspección. Y por lo tanto un “buen” lugar para la escritura.

Con esa última apreciación de Jean Canattani imagino a un escritor baldío, a un alguien que al perder el don de la escritura, la falta de estímulos o la falta de un lugar inspirador, se dice descarnadamente a sí mismo: “Cometeré un crimen, dejaré en el lugar muchas huellas evidentes que conduzcan a mi casa y si hubiera dudas, inclusive aportaré pruebas que demuestren de manera irrecusable mi delito. La verdad, sueño con poder terminar en un lugar propicio mi trunca, mi postergada, mi interrumpida novela”.

(Retrato de Francisco de Quevedo Villegas, obra atribuida a Juan Van der Hamen)